葬儀に参列することになったら検索するワードのひとつ…

「お香典 包み方」

ハシモト

ハシモト分かりみが深い…

当時、葬儀社勤務だった私も

実は検索したことがあります。

相場とか書き方、包み方とか…

失礼にならないように 調べたくなりますよね。

検索すれば画像付きで、分かりやすく説明が出てくる有難い世の中になりました。

場所や時代が変われば作法が変わりますので

今も必要に応じて、似たようなワードを調べることがあります。

しかし…葬儀社勤務時代に先輩から教わった

「香典袋の中袋 いらない説」は、条件にもよりますが私は今も推しています。

私も最初は「まじで?!」

って思いましたが…

納得の理由がありました!

これは片田舎の葬儀社で働く先輩から教わった「考え方のひとつ」です!

地域により考え方や風習は大きく異なりますので

詳しくは最寄りの葬儀屋さんにお気軽に聞いてみてくださいね!!

それでは、詳しく説明していきましょう!

葬儀社勤務の先輩が既に実践していた

その説を知ったのは…

先輩のタナカさんが実際にお香典を包んでいる場面に出くわした時でした。

タナカさんお疲れ様です~

…って、あれ?お香典ですか?

おう、次の施行は俺の知り合いのお宅でな!

普段付き合いもあるから用意してたんだ!

【葬儀社勤務あるある】いち早く葬儀情報が入りやすい

しかも香典袋(金封)も職場で手に入るため、

空き時間に事務所で個人的なお香典を簡単に用意することができるのだ!

あれ?タナカさん…

中袋、使わないんですか?

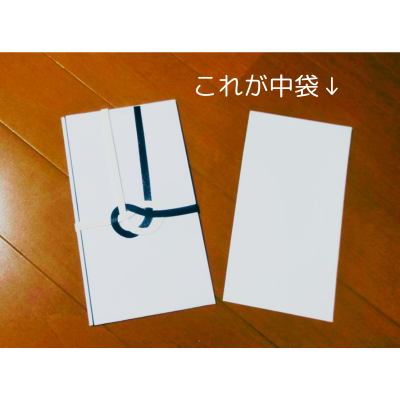

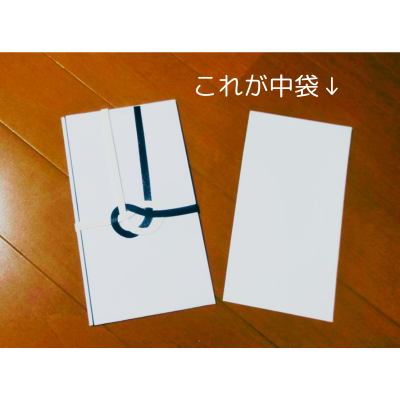

「中袋」というのは…

金封(のし袋)についてくることがある、白い封筒のこと。

ちなみに左側の水引が付いたほうは「外袋」です。

この時まで私は…

「検索すると中袋について詳しく書いてあるし、使わないと失礼」なのだと思っていました。

しかし先輩の答えは…

中袋?いらねえよ!!

こんなもん使わなくていいんだよ!

えええええぇぇっ!!!

な、何でですかぁ?!!

葬儀社勤務の先輩が中袋を使わない「納得の理由」

その後、タナカさんが理由を話してくれました。

ハシモトよ…お前、

お葬式の受付や事務係やったことあるか?

受付と事務?…ないですね。

俺はあるんだが…実は

この中袋、ぶっちゃけ邪魔なんだよな…

ええっ?!

きちんと包んできてくれてるのに…

邪魔とか失礼じゃないですか??

あのな…はっきり言ってそんなこと考える暇はない。

受付を終えて、お香典の袋を開けて計算する事務作業をするんだが…

限られた時間のなか、早く袋を開けて精算しなきゃいけない。

こっちは作法や失礼云々より気になるのは袋の開けづらさだ。

受け取る側はよほどのことが無い限り、失礼とか思わないぞ。

「のし袋に書いてある金額」が間違いなく中に入っていればOKだ!

つまり受付後にお香典の中身を開けて精算する事務係にとっては

「中袋は手間がかかるだけ」の存在に思えたのだそう。

香典袋の封を開ける事務作業のときに

中袋があると、結構タイムロスになってな…

すんごい煩わしくなってくる。

さらにガッツリ糊(のり)付けされてたら最悪だぞ。

確かに…ネットで検索すると

「中袋に 糊付けはいらない」って書いてあることが多いですけど…

中袋自体が不要かと言われると…うーん、どうなのかな。

それが中袋なし・外袋だけで出す人は結構いてな!

めちゃめちゃ処理しやすくて凄く助かったんだ!

だから俺はそれ以降、お香典を包むときは

外袋に現金をダイレクト・インしてるぜ!

えー!! いいんですか?!

でも住所とか金額はどこに書けば…

もちろん、条件や注意点はあるぞ!

タナカさんが言う「中袋を使わなくていい条件」とは?

- ①身内ではなく一般参列者(個人名)であること(香典額:3千円~1万円)

-

→ 個人名義でお香典を包むなら、たいてい中袋なしでOK!

- ②近親者であっても、お包みするお札の枚数が少ない

-

→ お札の枚数が5枚以内なら、外袋にダイレクト・インで大丈夫!

【注意】地方や風習により異なることがあります

①または②のどちらかが該当すればOKだ!

詳しく↓説明していくぞ!

①まず、あなたが一般参列者であれば 中袋なしでOK!

一般って、一般葬の参列ですか。

間柄が友人・知人や仕事仲間ってことですよね?

その場合は何で中袋なしでOKなんですか?

まあ例外はあるかもしれないが…

近所・友人・知人・仕事仲間なら

お香典の額は3千円~1万円だろ?

一番多いのは5千円だな。

それくらいの価格帯が、お香典で一番多いんだ。

ぶっちゃけ近親者と比べたら大した金額じゃないからな。

②近親者の場合であっても お札の枚数が少なければOK!

具体的にはどのくらいです?

うーん、俺の受付&事務係の経験則からだけど…

5枚くらいまでなら中袋なしでいいんじゃないか。

1万円札なら5万円までだな。

6枚以上なら、中袋があってもいいかな…

俺は個人的には10枚でも中袋なしで良いと思うけど。

実は、とあるお坊さんからも

「お布施の中袋は要らないよ」って言われたことがあってさ…

俺が担当のときは、ご遺族にそう説明してるわ。

お布施用の金封…

大金を包むから厚さあるんだよなあ…

50万円以上なら半紙に包んでから入れた方がいいかもだけど…

地域やお坊さんの考え方によって特に大きく異なります。

お布施については最寄りの葬儀担当者に聞きましょう!

中袋を使わないときの注意点

- ①住所や氏名が分かるようにする

-

→ お香典の外袋、そして受付前に書く芳名記録(記帳)をしっかり書こう!

- ②外袋に名前は直書き!なるべく「短冊」は使わないのが吉

-

→ 「短冊」は剥げて紛失することがあるのです!

- ③連名のときは工夫しよう

-

→ 「○○一同」など4人以上で香典を包むときは、中に名簿などを入れるといいですよ!

①お香典の外袋と芳名記録で、住所や氏名が分かるようにする

芳名記録は受付前に住所や名前を書く「記帳」のことだ!

後で事務方が、この芳名記録と香典袋の情報を紐づけるんだ。

つまり住所や氏名は大抵わかるような仕組みになってる。

だからちゃんと書いてくれたら、心配しなくて大丈夫だと思うぞ!

今は葬儀屋さんのほうで…

「芳名帳」「芳名カード」を用意していることがほとんどですね。

最近は「芳名カード」のほうが多い印象があります。

北陸某地区では…(一例/葬儀業者により異なります)

(1)「芳名カード」の場合は、受付前に芳名カードに住所や氏名を書く

(芳名帳の場合は、受付近くで記入することが多い印象です)

(2) 記入済みのカードを、お香典と一緒に受付へ提出します。

(3)受付係は返礼品をお渡しします。受け取った芳名カードとお香典を輪ゴムで一括りにして保管。

(4) 事務係が(3)で保管したカード&香典袋の情報を参照して記録・精算します。

あと中袋に住所と名前を書く人もいるが、

受付の立場からすると…

外袋の表面に名前、そして裏面には必ず金額を書いてくれ!

住所は『町内・集落名』程度まで(番地なし)が書けたらOKだ!

芳名記録のほうは、しっかり番地まで書いてもらうけどな。

えっ!でも香典額を知られたくない人は…

それこそ中袋を使うんじゃ…

実は地域によっては、受付で香典返しを済ませるところもあるんだ。

中袋や内側に書かれると…

目の前で袋を開けて確認しなきゃいけないから…な?

大っぴらに書くより、気まずい雰囲気になるんだぞ?

受付でお香典をお渡しする→その場で確認して返礼品を渡してしまうんですね。

金額に応じてお返しする品を変えて何種類か用意している地区もあります。

→つまり外見で金額が分からないなら…ご本人の目の前で、のし袋を開けるしかないんですよ…

手間や気まずさを考えると…

外袋・裏面の見える所に直接書いてほしい。

そもそも受付に金額を知られたところで問題ないぞ!

どうせ後で開けるんだし。

まあ田舎だと何処の誰なのか分かることも多いからなぁ…

受付がそのまま事務作業=お香典を開けて計算することも多いし。

余計「中袋なし」でもいいのかも。

そういえば芳名カードに住所をしっかり書く代わりに

のし袋には住所を表記しない風習の地区もある。

同姓同名で間違えられやすい名前だったら、

表書きの名前・右上に町名や集落名を書いたり、

田舎だと屋号を書く人もいるな。

②お香典の外袋は出来れば直書き!短冊を使うときは要注意!

「短冊」は外袋の表面・真ん中に差し込んで使う、縦長の紙のことだ。

なるべく短冊は使わないで直書きのほうが良いんだが…

ハシモト、理由は知ってるか?

はい!これは分かります!

短冊だと剥げて紛失する恐れがあるんですよね!

その通り!名前が分からなくなるのは致命的だ!

もちろん短冊は注意さえすれば使用OKですよ☆

短冊を使うときは剥げてこないように、ガッツリ糊付けしましょう!

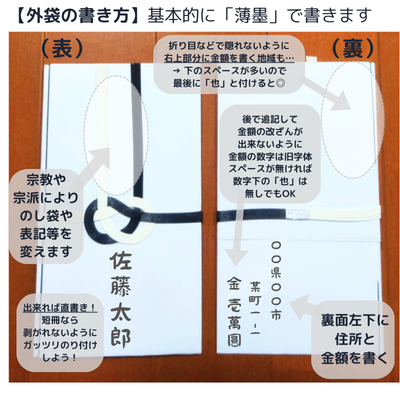

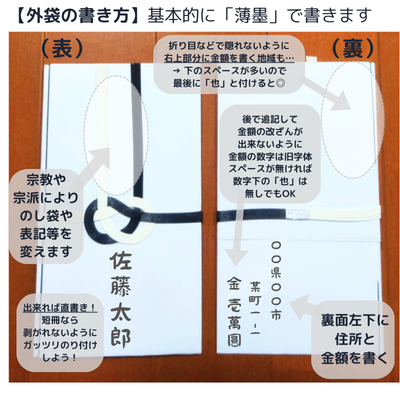

①②を踏まえて私がタナカさんから教わった外袋の書き方は↓こちら。ご参考までに…

外袋の表面:名前は出来れば直書き。短冊なら剥がれないようガッツリのり付けを!

外袋の裏面:住所と金額を見えるように書く。位置は左下が多いが、右上に書く地区もある!

外袋の裏面は…

袋の折り目で文字が隠れないように

右上に金額を書く地域もあるんだ!

名前が間違えられにくい人なら住所を書かない場合もあるけど…

芳名カードにしっかり住所を番地まで書いて提出するなら、事務的には

まったく問題ないぞ!

地域や風習により、書き方や包み方は異なりますのでご注意くださいね!

③連名のときは工夫しよう!

さっきの「お札の枚数が少なかったら」って話…

じゃあ複数人で香典を募って

1千円札が6枚(6千円)になったら、どうすれば?

そういう半端な額になるなら中袋があってもいいかもなー。

あっ、500円玉とか硬貨が入るなら絶対中袋は使おう!!

まあ滅多にないけどな…

複数人でお香典を募る場合は…

お香典を出してくれた方々の名前を書いたメモや紙もお金と一緒に入れるといいですね!

お香典を募ってくれた方々の人数が分かると…

ご遺族側が後で返礼品や菓子折などの「ちょっとしたお返し」をお送りする時に、人数分ご用意できるので とっても助かるんですよ!

全ては、スムーズに事務がしやすくなるように

以上が、私が葬儀社勤務時代に先輩から教わった「中袋いらない説」の全貌です。

今回の記事を執筆するにあたり、他の地域のお香典の書き方を調べたら…

やっぱり中袋を使うところが多い印象です。

「中袋いらないよ」なんて書いてる記事の方が珍しいかもね…

外袋の裏側/水引を開けた中部分に住所と金額を書くところや

「二重の意味になるから良くない」と中袋を使うのが禁止の地方もあるようです。

なかには「病気の時にお見舞いを出せなかったから」と通夜は紅白のし袋(あわびなし)で出す地区も…!

お香典袋ひとつをとっても、地域差が非常にあって奥が深いですね…

今回ご紹介した「中袋いらない説」は、

タナカさんだけでなく、実際に葬儀で受付を勤めた知人からも同じような実体験を聞きました。

それらの話を基に、今回の記事を書いています。

香典袋の書き方やマナーは沢山あります。

だから「正しい書く位置は…」「正解・不正解は…」というのも沢山ある。

それよりも「表記内容や情報に誤りがない」「事務がスムーズに回る」ほうが大事だと思っています。

受付係や事務係の負担軽減やスムーズな作業を考えれば…

私はタナカさん程の過激派ではありませんが(笑)

私はこれからも「中袋は(条件により)いらないよ!」と推していきたいと思います。

最後に…何度も表記して恐縮ですが…

今回は北陸某所の葬儀社で働く先輩から教わったことと、周りの実体験を基にこの記事を書きました。

「考え方のひとつ」であり、地域により考え方や風習は異なります。

詳しくは最寄りの葬儀屋さんにお気軽に聞いてみてくださいね!!